Cuando Naya llegó a la ciudad, se sintió bienvenida al instante. Todo le resultaba hasta cierto punto familiar: los grandes magnolios de Embassy Row, los bares y restaurantes de Adams Morgan, las casas antiguas de Georgetown. Naya había nacido en Beirut, pero con tan solo dos años, su familia se había mudado a un cómodo apartamento en Kensington Gardens, un barrio londinense tan elegante y señorial como los barrios de Washington.

Corría el verano de 1994 y el ambiente respiraba fútbol por los cuatro costados – Estados Unidos era el anfitrión ese año del Mundial, y la ciudad vivía suspendida en una fiesta. El día que ganó Brasil, Naya bailó samba hasta el amanecer a las puertas de un restaurante brasileño en el West End, y llegó al apartamento que compartía con Tom convencida de que había tomado la decisión correcta. Tom había llegado a la ciudad un año antes, y fue él quien la animó a cruzar el Atlántico después de que terminara sus estudios en Cambridge. Tras enviar tan solo cinco solicitudes de empleo a distintas publicaciones de la zona, había recibido una oferta como asistente editorial de Virginia Travel and Life, una modesta publicación que le daba la oportunidad de aprender de un grupo de veteranos editores.

Los primeros meses pasaron veloces como un torbellino de viento. Las jornadas de trabajo eran frenéticas, con la presión de presentar artículos casi a diario para los números semanales de la revista. Naya llegaba a las cinco y media de la tarde a casa, y solía ir directa a la cocina para tomarse un té con Tom, la única costumbre inglesa que se resistían a perder. Tom le hablaba de sus intentos de ligar con un becario que había llegado de Alabama a su bufete de abogados, y los dos se reían mucho, con una risa fácil, ligera. A eso de las ocho, salían a comer pizza por U Street, o jugaban al billar en Dupont Circle, hasta la medianoche. Salían siempre juntos, con o sin más amigos, como dos almas gemelas.

A partir de los jueves, arrancaba el fin de semana. Se dejaban caer por Café Mediterráneo a eso de las nueve, y solían cenar con el dueño y su esposa, junto a otros amigos internacionales. A las once apagaban las luces, subían el volumen de la música, y Naya era la primera en subirse encima de las mesas a bailar merengue, o la danza del vientre. Los chicos la invitaban a tragos cortos de vodka y de tequila, y los que tenían suerte, llegaban a besarla junto a la puerta del baño. A la hora de cerrar, Tom la rescataba del pelmazo de turno y se escapaban a ver los monumentos iluminados en el Mall, la explanada de los monumentos, donde fumaban porros sobre la hierba.

Así transcurrieron seis años vertiginosos, entre copas, confidencias e idilios que duraban lo que un fin de semana. Pero en enero de 2000, cuando Virginia Travel and Life fue absorbida por un gran conglomerado mediático, Naya perdió su trabajo y entró en pánico. Durante tres meses de entrevistas y rechazos, Tom tuvo que aplacar su ansiedad y secar sus lágrimas durante largas noches en vela. No conocía este lado de su amiga: indeciso, inseguro, dependiente. Él, mientras tanto, seguía escalando puestos en su despacho y ya no siempre llegaba a las cinco y media para tomarse el té. Naya pasaba los días viendo la tele sola, o leyendo novelas policíacas. Cuando Tom llegaba cerca de las nueve, él estaba cansado. Se les fueron quitando las ganas de salir a cenar los días entre semana.

Naya llegó a la revista del Smithsonian como editora de la sección de Antropología, gracias a un contacto de Tom. En la revista la gente andaba muy seria por los pasillos, y solo se escuchaba el ruido del tecleo de los ordenadores en los cubículos. Los veteranos no se mezclaban con los más jóvenes, a quienes miraban con desprecio. Will, el supervisor de Naya, le aconsejó que tuviera especial cuidado con las secretarias, ya que sus intrigas podían crear o destruir carreras. A Naya le gustaba la chispa que tenían los ojos verdes de Will y el hoyuelo que tenía en la barbilla. Cuando se acostó con él seis meses después, Naya intentó borrar de su mente a la mujer y al niño que lo esperaban en casa.

El verano de aquel año Tom empezó a salir con un abogado de renombre en Washington, y se ausentaba del apartamento con frecuencia. Pasaba los fines de semana haciendo senderismo en Great Falls, o en una casa que tenía su novio Greg en West Virginia, y apenas coincidía con Naya. Cuando se veían, ya no hablaban como antes, y Naya no se atrevió a contarle su secreto. Los días se empañaron de rutina, y ella no sabía cómo pasar el tiempo libre que destilaba tanto silencio. Resentía que Tom no le dedicara más tiempo, y se sentía consumida por los celos. Ni siquiera el Mediterráneo era como antes; el dueño había traspasado el local y Naya ya no reconocía las caras de nadie. Solo era feliz en los brazos de Will, instantáneamente.

El día que se casaron unos amigos comunes, Tom y Naya no se habían hablado en tres meses. Naya estaba preciosa con un vestido verde, y Tom llegó acompañado de Greg. Durante la cena, y aunque estaban sentados en la misma mesa, apenas cruzaron palabra. Naya intentó llamar su atención toda la noche, fingiendo risas exageradas mientras hablaba con otros comensales. Pero Tom conocía bien la estrategia y prefirió ignorarla. Antes de que empezara el baile, Tom se acercó a Naya y le pidió que lo acompañara al otro lado de la terraza.

Era una noche atípica de julio de 2001 en la que corría una brisa envolvente. Desde la terraza del tejado del hotel, la vista era imponente: en el horizonte, el obelisco en honor a Washington parecía un símbolo perteneciente a otro mundo. Tom apoyó los codos sobre la barandilla y se entretuvo mirando al interior de las ventanas de la Casa Blanca, mientras Naya lo retaba por haber estado ausente. Él escuchó con paciencia sus reproches velados de sarcasmo, hasta que por fin se detuvo a tomar aire.

Tom decidió no alegar razones y fue directamente al grano:

“Quería contarte que me mudo a casa de Greg. Puedo pagar el alquiler un mes más, pero en septiembre el apartamento es todo tuyo. No sé qué quieres hacer”

Naya quedó en silencio por un segundo, procesando una noticia que desde hace tiempo esperaba.

“¿No hablamos en meses, y esto es lo primero que me sueltas? ¿Ni siquiera un qué tal, cómo te va? ¡Y no tienes ni idea, ni puta idea!”

Tom no era ajeno a los ataques de histeria que Naya escenificaba como nadie. Pero esta vez sus lágrimas se ahogaban en un llanto contenido, y él no pudo evitar sentirse un poco culpable. Culpable de no haberla llamado en tantos meses (¿realmente habían pasado tres?), de no haberse preocupado por ella, de no frecuentar con ella los nuevos bares de moda de la 14, de estar en una relación estable. Qué paradoja ser tan feliz y sentirse culpable, pensó Tom, mientras escuchaba a Naya confesar su affaire con Will, los encuentros a escondidas en habitaciones de hotel, las eternas esperas por sus mensajes de texto, y el momento en que él había decidido poner fin a aquella historia, hacía apenas una semana, cuando su mujer le anunció que esperaban un segundo hijo. Una sensación de sentirse culpable — la de Tom, la de Will — que los apartaba de Naya.

“No puedo más. Dejo el apartamento, lo puedes poner en Craigslist. Me regreso a Londres”.

Tom había visto a demasiados amigos ir y venir por la puerta giratoria de Washington, pero nunca pensó que le llegaría el turno a Naya. Ella era la única constante en esta ciudad de paso, fría como el mármol de sus monumentos, un lugar grandioso y al mismo tiempo mediocre, de relaciones marcadas por el poder y el dinero, una ciudad de adultos tan educados como ambiciosos, de amplias avenidas y corazones pequeños.

“¿Y tu trabajo? Piénsalo, no te precipites. No puedes tirarlo todo por la borda”, balbuceó Tom con tono preocupado.

“¿Y verle a Will la cara todos los días? Pero qué me estás diciendo, si aquí no me queda nada. Estás tú, pero ahora es como si no estuvieras. Washington es un capítulo cerrado. Siglo nuevo, vida nueva.”

Naya no llamó para despedirse, y Tom pensó que ya hablarían cuando estuviera instalada en Londres, con noticias sobre familia y amigos comunes, con el sosiego que brinda el tiempo y la distancia. Pero la Navidad llegó y Naya no contestó ninguno de sus correos y llamadas. Aquel invierno Greg convenció a Tom para que pusiera su propio bufete con él y con otros socios, y estuvo especialmente ocupado, siempre subido a un avión y cortejando a viejos y nuevos clientes. Y si bien estaba echando raíces en Washington, a veces se preguntaba por qué él se había quedado allí, en una ciudad que no le pertenecía a nadie.

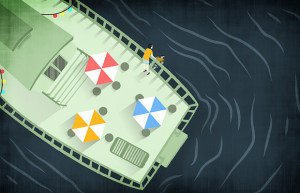

Los años pasaron de reunión en reunión, de cóctel en cóctel, y en los campos de golf, sin noticias de Naya. Tom se casó con Greg tan pronto fue legal en 2010, y al año siguiente, se convirtieron en padres de gemelos gracias a una madre de alquiler que encontraron en Wisconsin. Tom tuvo que ajustar su horario de trabajo para pasar más tiempo con los niños, pero disfrutaba sacándolos a pasear y llevándolos a la guardería y al parque. Cuando los niños empezaron a ir al colegio, Greg pirateó los contactos que Tom tenía guardados en su teléfono y mandó una invitación masiva a una fiesta en su yate. Tom cumplía 40 años.

El día de la fiesta, sólo se hablaba de una cosa: Alemania había ganado siete a uno a Brasil en un Mundial que había estado plagado de sorpresas. Los niños se habían quedado con la canguro, y Tom había llegado al yate pensando que Nick le estaría esperando allí con una cena romántica. Nunca le habían gustado las fiestas sorpresa, y cuando vio que una multitud le esperaba en la cubierta, el rubor se instaló en sus mejillas. Greg le besó en los labios nada más subir a bordo y descorchó una botella de champán. Uno a uno, sus amigos se fueron acercando para felicitarle. La música empezó a sonar y, nada más de zarpar, sirvieron la cena.

Cuando la fiesta terminó, y mientras Greg se encargaba de pagar al catering, Tom salió a la cubierta de estribor para disfrutar de la brisa de la noche. Allí estaban las referencias de siempre — los monumentos a Lincoln y a Jefferson, y el imponente obelisco — bailando a ritmo lento sobre las aguas del Potomac. Pensó que Washington era hasta cierto punto un espejismo, una ciudad artificial donde todo podría parecer efímero, superficial, transitorio. Pero noches como ésta le recordaban que, si bien añoraba a sus padres en Londres y había tenido algún que otro desengaño en el camino, la vida le había sonreído aquí. Se sentía un hombre afortunado.

Tom sacó su teléfono del bolsillo, donde se agolpaban cientos de mensajes. Uno de ellos, ¡Felicidades Tommy!, venía enmarcado en la foto de una mujer que no reconoció al instante, en la cima de una duna de arena y con la piel tostada por el sol. Era una Naya muy cambiada, con el pelo despeinado y la mirada fruncida por las patas de gallo. Naya le contaba que, a su regreso a Londres hacía ya casi una década, había empezado a colaborar con una revista británica de viajes, con la que había recorrido el mundo entero. No se había casado pero había conocido a un fotógrafo noruego con quien mantenía una relación estable. Y, sobre todo, se disculpaba por no haberse puesto en contacto antes, primero por su enfado infantil y luego porque simplemente voló la vida. Ahora tenía una asignación en Colorado y quería hacer escala en Washington para invitarle a cenar. Podemos brindar por tu cumple y por los viejos tiempos, le decía al final de la carta.

Tom sacó su teléfono del bolsillo, donde se agolpaban cientos de mensajes. Uno de ellos, ¡Felicidades Tommy!, venía enmarcado en la foto de una mujer que no reconoció al instante, en la cima de una duna de arena y con la piel tostada por el sol. Era una Naya muy cambiada, con el pelo despeinado y la mirada fruncida por las patas de gallo. Naya le contaba que, a su regreso a Londres hacía ya casi una década, había empezado a colaborar con una revista británica de viajes, con la que había recorrido el mundo entero. No se había casado pero había conocido a un fotógrafo noruego con quien mantenía una relación estable. Y, sobre todo, se disculpaba por no haberse puesto en contacto antes, primero por su enfado infantil y luego porque simplemente voló la vida. Ahora tenía una asignación en Colorado y quería hacer escala en Washington para invitarle a cenar. Podemos brindar por tu cumple y por los viejos tiempos, le decía al final de la carta.

Tom se sintió tentado de ignorar el mensaje y borrarlo, pero cambió de parecer antes de apretar delete. Había algo distinto en la expresión de su vieja amiga, un aura de un ocre radiante, que le transportó a sus primeros años juntos en Washington, a esas tardes lánguidas cuando tomaban té en la cocina. Tom reaccionó de manera instintiva y tecleó: Estás más guapa que nunca, me encantará verte. Nada más enviar el mensaje, le asomó un atisbo de remordimiento. Era feliz y no quería volver a convertirse en accesorio de ningún drama. Era feliz, pero ella también parecía estar satisfecha, lejos de Washington. A lo largo de su vida, nadie le había provocado sentimientos tan intensos y, a la vez, tan encontrados. Enfrascado andaba Tom en estos pensamientos, cuando escuchó a Greg llamarlo desde las escaleras del barco.

“¿Qué haces, cariño? Es muy tarde, vámonos a casa.”

Banquete. Decidí comer pasto, lodo y raíces para hablar sobre el hambre; en casos extremos, personas han tenido que alimentarse de esa forma al no tener más alimento. Así, presenté esta acción en las calles de Bogotá en Colombia, después de haber hecho algo similar dentro de la estación del metro Zócalo en la Ciudad de México.

Banquete. Decidí comer pasto, lodo y raíces para hablar sobre el hambre; en casos extremos, personas han tenido que alimentarse de esa forma al no tener más alimento. Así, presenté esta acción en las calles de Bogotá en Colombia, después de haber hecho algo similar dentro de la estación del metro Zócalo en la Ciudad de México. Hotel. En una habitación de hotel de México, un colega y yo nos atamos completamente el uno al otro con plástico envolvente. Cuando uno se movía, lastimaba al otro, mientras de fondo sonaba una canción romántica que ambientaba la acción. Así, denunciábamos el alto índice de feminicidios y violencia entre parejas que se dan en el país.

Hotel. En una habitación de hotel de México, un colega y yo nos atamos completamente el uno al otro con plástico envolvente. Cuando uno se movía, lastimaba al otro, mientras de fondo sonaba una canción romántica que ambientaba la acción. Así, denunciábamos el alto índice de feminicidios y violencia entre parejas que se dan en el país. Remedio. Convertí al público en el manifestante, en el ciudadano de a pie. La represion de los movimientos sociales alrededor del mundo se reflejó en sus rostros, en sus piernas, en sus cuerpos. Yo, ataviada de enfermera ,“sanaba” sus heridas, aminoraba su dolor con una venda, un curita, una caricia o un beso. Al final, flores y velas como ofrenda por todos los muertos y heridos.

Remedio. Convertí al público en el manifestante, en el ciudadano de a pie. La represion de los movimientos sociales alrededor del mundo se reflejó en sus rostros, en sus piernas, en sus cuerpos. Yo, ataviada de enfermera ,“sanaba” sus heridas, aminoraba su dolor con una venda, un curita, una caricia o un beso. Al final, flores y velas como ofrenda por todos los muertos y heridos. Gran Banquete. En Brooklyn NY, se anunció una cena para los asistentes que cociné frente a ellos. Mientras se calentaba, les decía que faltaba poco para que estuviera lista. La olía, la saboreaba; repetí esas acciones durante 20 minutos. Al final les serví piedras calientes. En comunidades de extrema pobreza, hay madres que ponen a hervir piedras para que el humo engañe el hambre de sus hijos. Ellos esperan a que esté lista la cena; su madre les dice que falta poco hasta que se quedan dormidos. Por lo menos esa noche sortearon la hambruna.

Gran Banquete. En Brooklyn NY, se anunció una cena para los asistentes que cociné frente a ellos. Mientras se calentaba, les decía que faltaba poco para que estuviera lista. La olía, la saboreaba; repetí esas acciones durante 20 minutos. Al final les serví piedras calientes. En comunidades de extrema pobreza, hay madres que ponen a hervir piedras para que el humo engañe el hambre de sus hijos. Ellos esperan a que esté lista la cena; su madre les dice que falta poco hasta que se quedan dormidos. Por lo menos esa noche sortearon la hambruna.