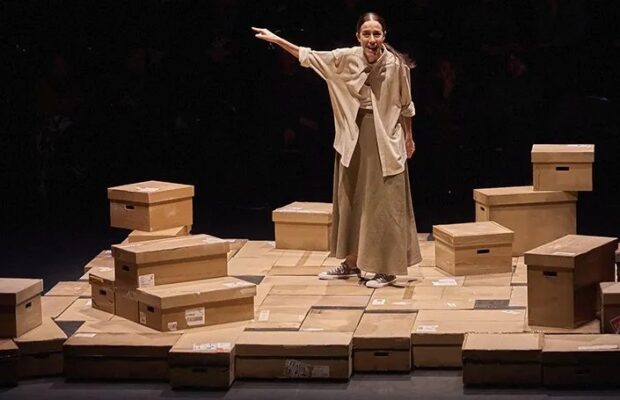

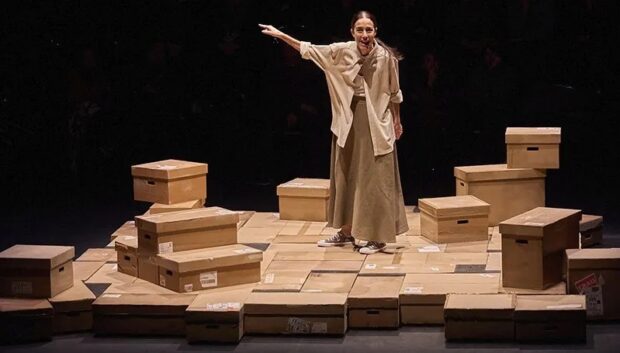

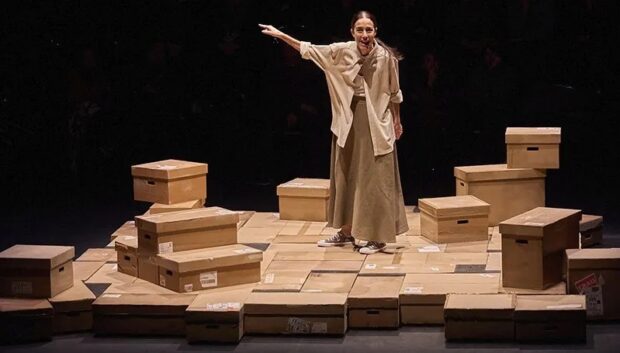

Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una obra de teatro. La actriz mexicana Cecilia Suárez me conmovió en El Invencible Verano de Liliana, una adaptación del libro de Cristina Rivera Garza que se alzó ganador del Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía 2024.

Cristina escribió la obra para resarcir la memoria de su hermana Liliana, asesinada por su exnovio el 16 de julio de 1990. En un país que en esa época aún no había tipificado el feminicidio en su código penal, el asesino logró huir y nunca fue procesado por el caso. Más de 10 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en México.

La obra teatral, adaptada por la dramaturga Amaranta Osorio y dirigida por Juan Carlos Fischer, tiene un formato de monólogo. Durante hora y cuarto, Cecilia se mete bajo la piel de Cristina como narradora principal de la historia, pero también da voz a Liliana y a sus amigos y familiares, en un dinámico coro griego que permite entender quién era Liliana y la fatídica relación que desencadenó su muerte.

Cecilia Suárez es magnética en un formato complicado, que requiere la concentración del público en una sola persona sobre el escenario. Si bien este monólogo se desplega en las voces de varios personajes, la puesta en escena es austera, con un set central repleto de cajas de cartón donde se guardan los folios de la investigación de Cristina. La acción también es limitada: Cecilia se mueve por el escenario entre las cajas, contando la historia directamente al público, y solo con la ayuda de los nombres de distintos personajes proyectados sobre las cajas cuando Cecilia cambia del registro de la voz de Cristina.

En una historia clásica, los diálogos y la interacción entre personajes ayuda a avanzar la trama y a mostrar emociones, pero en un monólogo todo depende de una sola voz, lo que obliga a que esa voz, sea excepcionalmente rica y expresiva. La tensión narrativa debe generarse desde el pensamiento, la memoria, o el conflicto interno, lo que es mucho más desafiante que mover personajes en un escenario.

Atrapa con una Sola Voz

El éxito del monólogo va a depender, más que frente a otros formatos, de la fuerza narrativa de la historia y , en el caso del cine y el teatro, del poder magnético del actor o narrador único y principal. Entre otras claves para construir monólogos exitosos, y dando algunos ejemplos del teatro y la literatura, podríamos mencionar los siguientes:

La voz debe ser única y verosímil. En un monólogo, la voz narrativa es el 90% del efecto literario. Cecilia Suárez, por ejemplo, declama con un tono claro y directo, sin imposturas. Pero además, logra conferir al monólogo un ritmo casi musical, con pequeños matices y giros de voz para dar vida a los personajes secundarios, que los hace reales.

Otra voz poderosa en la literatura es Mrs. Dalloway, de Virginia Wolf (1925). El libro narra un día en la vida de Clarissa Dalloway, una mujer de la alta sociedad londinense en 1923, mientras se prepara para dar una fiesta esa noche. Aunque la obra no es un monólogo en sentido estricto, muchas secciones funcionan como auténticos monólogos interiores, en el que el flujo de conciencia de Clarissa es natural, íntimo y fragmentado como el pensamiento humano. Woolf consigue algo muy difícil de lograr: que el lector sienta que está pensando con Clarissa.

La búsqueda de equilibrio entre naturalidad y construcción. Un monólogo debe sonar espontáneo, casi como si el personaje estuviera pensando o hablando en tiempo real. Pero al mismo tiempo debe estar cuidadosamente construido para revelar información, emocionar y avanzar la historia. Ese equilibrio entre lo natural y lo literario es difícil de conseguir.

Tal vez mi monólogo favorito, que también nació de una novela antes de ser adaptada al teatro, es Cinco Horas con Mario de Miguel Delibes (1966). La novela transcurre durante una única noche, en la que Carmen Velasco vela el cadáver de su marido, Mario. Durante cinco horas Carmen habla sola, dirigiéndose a él como si pudiera escucharla.

A partir de ese monólogo continuo, descubrimos la visión conservadora y tradicional de la vida de Carmen, su frustración como esposa, y el choque entre su mentalidad y el pensamiento progresista de Mario. Y si bien nunca escuchamos a Mario, Delibes logra construir dos personajes con una sola voz y destilar las diferencias ideológicas y morales entre ambos sin que haya diálogo.

Una batalla contra la monotonía. Cuando toda la historia tiene una sola voz, existe el riesgo de que suene plana y aburrida. Evitar la monotonía implica cambios sutiles de ritmo, variaciones emocionales, altos en el tiempo bien dosificados, y otros recursos como el buen manejo de los silencios y las repeticiones con intención.

Uno de los monólogos contemporáneos más potentes es Prima Facie, interpretado por Jodie Comer en Broadway y el West End (2022-23). La obra cuenta la historia de Tessa Ensler, una abogada penalista brillante que suele defender a hombres acusados de agresión sexual y que confía plenamente en la lógica del sistema judicial. Su vida da un vuelco cuando ella misma es violada por un compañero, y al intentar denunciarlo descubre que las leyes y los procedimientos que siempre defendió están diseñados de forma que dificultan, cuestionan y revictimizan a las víctimas. El monólogo muestra su derrumbe emocional, su lucha por ser creída y la revelación de que el sistema no es tan neutral ni justo como ella siempre creyó. Para conseguirlo, la actriz cambia de registro constantemente, y alternan pausas con momentos de explosión. A medida que la historia avanza, la protagonista pasa de abogada fría a mujer vulnerable, creando un arco potente dentro del propio monólogo. Comer ganó un Tony por su excelente interpretación.

Si bien puede resultar intimidante, recuerda que escribir monólogos nos permite acceder directamente a la mente del personaje, con una intensidad y profundidad emocional que otros formatos no alcanzan. Un buen monólogo crea cercanía y convierte al lector o espectador en confidente de una historia que resulta más íntima, honesta y poderosa.

Uno de los estados de ánimo más difíciles de trasladar a nuestras historias es el duelo que sentimos ante la pérdida de un ser querido. Esa mezcla de tristeza y vacío, y en algunos casos con tintes de impotencia y rabia, puede ser compleja de plasmar en nuestros relatos.

Si lo que contamos es una historia a más largo plazo en el tiempo, es aún más complicado plasmar la evolución de esos sentimientos a una etapa posterior, de reconciliación con la pérdida. En una entrada reciente en sus redes sociales, la psiquiatra Marian Rojas lo expresaba así: «Con el tiempo, el dolor deja de ser una herida abierta para convertirse en un lazo invisible que nos une, desde otro lugar, con la persona a la que hemos querido».

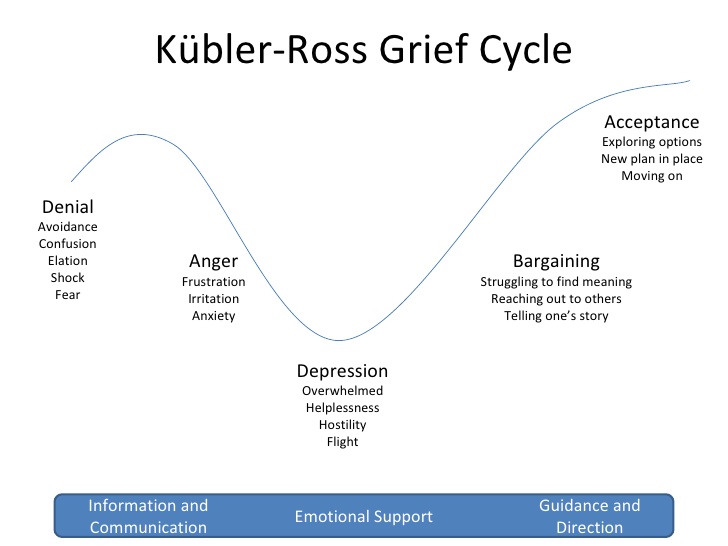

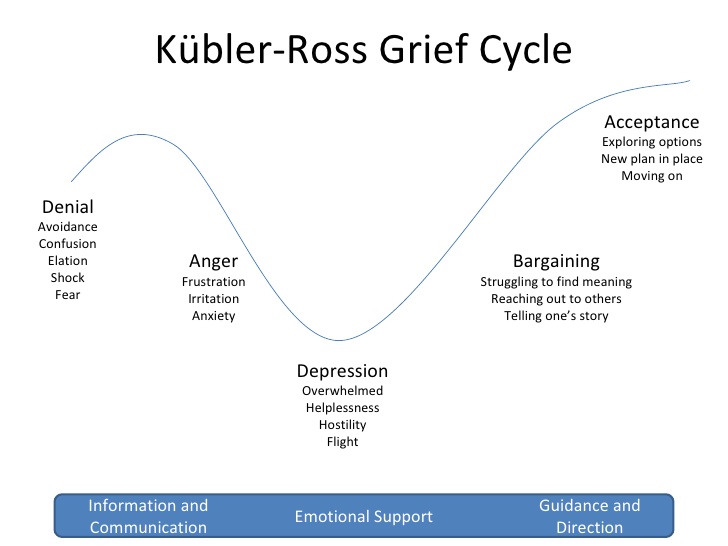

Para que los personajes de nuestras historias vivan el duelo de una forma creíble, me ha parecido buena idea explorar cómo los psiquiatras definen las etapas del duelo. El modelo clásico proviene de Elisabeth Kübler-Ross, una psiquiatra suizo-estadounidense que identificó cinco etapas fundamentales.

Las Cinco Etapas del Duelo

En muchos casos, cuando nos encontramos en estado de shock ante la pérdida de alguien importante en nuestra vida, es posible que entremos en una primera etapa de negación, donde intentaremos disociarnos de lo ocurrido para proteger nuestro estado emocional. Del “esto no puede ser posible” al “esto no es justo” existe un solo paso, que puede desprenderse de la frustación e ira que sentimos ante lo ocurrido. En esta segunda etapa intentamos dar sentido a la pérdida, y puede que busquemos un culpable, o nos sintamos enfrentados al mundo, a Dios o a nosotros mismos por no haber podido evitar lo ocurrido.

La tercera y cuarta etapa van muy de la mano. Por un lado, la etapa de negociación es aquella en la que nos planteamos si hemos hecho todo lo posible para evitar esa pérdida, seguida de la etapa de tristeza y sensación de vacío que nos pone en contacto con nuestros sentimientos hacia la persona desaparecida. Esta cuarta etapa es la que reconocemos más fácilmente en el duelo, y si bien es natural, puede desembocar en un estado depresivo.

Una última etapa, y aquí recuerdo la cita de la Dra. Rojas, es la aceptación. Desde un punto de vista narrativo, esta puede ser una de las etapas más interesantes de explorar, ya que nuestros personajes tienen que aprender a vivir con la pérdida y adaptarse a la nueva realidad.

Los psicólogos modernos subrayan que no siempre se experimentan estas cinco etapas, y tampoco se viven en orden. La mayoría de nosotros, y por extensión la de nuestros personajes, oscilan entre los momentos de dolor y los de aceptación.

Consejos para el Contador de Historias

Como espejo de la realidad, el cine y la literatura abordan el duelo de una manera creíble cuando plasman el arco emocional que se transita desde la negación y la tristeza a la aceptación y transformación. Para ayudarte a esbozar ese viaje emocional, destaco algunas pautas a tener en cuenta acompañadas de algunos ejemplos específicos.

Muestra el estado de shock. Nuestro personaje, en una primera instancia, puede adoptar comportamientos que muestren no haber procesado lo ocurrido. Así, puede tener gestos dirigidos a la persona ausente como si siguiera en vida, como poner un plato en la mesa o dejarle un mensaje de voz. Por ejemplo, en el ensayo autobiográfico El Año del Pensamiento Mágico, Joan Didion responde a la muerte repentina de su esposo conservando su ropa y sus zapatos, con la esperanza de que regrese. Deshacerse de la ropa de su marido, en ese primer momento, sería aceptar lo irreversible.

Crea tensiones externas e internas al personaje. Un recurso que añade tensión narrativa a los procesos de duelo son las situaciones de conflicto que pueden aflorar junto a los sentimientos más previsibles de tristeza y dolor. De esta manera nuestro personaje puede sentirse irritable ante las personas que intentan ayudar o compadecerse, e incluso sentir rabia hacia sí mismo, Dios o hacia la causa de la pérdida. En la soberbia Manchester by the Sea (2016) deKenneth Lonergan, Lee Chandler (Casey Affleck) atraviesa un duelo devastador por la muerte de sus hijos. Su dolor se mezcla con una rabia autodestructiva, y la incapacidad de recibir consuelo de entorno. Cada interacción cotidiana con su exmujer, su sobrino, y la comunidad del pueblo genera tensión dramática. El duelo aquí es una lucha interna constante que colisiona con la ayuda que otros intentan ofrecerle.

Deja que el personaje toque fondo. Como representación climática del duelo, nuestro personaje puede vivir un momento álgido de desconexión con el mundo que representemos a través de la pérdida de apetito, del sueño, de la motivación, y en casos más extremos, cayendo en adicciones o jugando con la idea del suicidio. En la novela La Carretera de Cormac McCarthy, el padre, tras la muerte de su esposa, cae en un estado de tristeza que roza la desesperación absoluta y tiene pensamientos recurrentes de suicidio. La novela es una exploración del duelo llevado al límite en un entorno extremo y apocalíptico.

Crea una chispa de transformación. A medida que la tristeza se transforma en aceptación, podemos esbozar un momento pequeño en la historia en que nuestro personaje comience a convivir con la ausencia. Esa chispa puede prenderse a través de una conversación, un gesto de autocuidado, o la vuelta a la rutina. La aceptación no debe percibirse como “estar bien”, sino como una forma de seguir afrontando la vida con el dolor. En Extremely Loud & Incredibly Close de Jonathan Safran Foer, Oskar empieza a convivir con la ausencia de su padre cuando habla sinceramente con su madre sobre lo que ambos han ocultado y la conversación rompe la burbuja del trauma. Ese diálogo lo coloca en el camino hacia la aceptación.

Cierra con una adaptación significativa. Lejos de momentos épicos o reveladores, la trama debería mostrar una nueva estabilidad que nazca de la herida, y nuestro protagonista integre elementos de la pérdida en su identidad. Por ejemplo, el personaje puede tomar una decisión coherente con su nueva realidad, como una mudanza o un nuevo camino profesional, o transformar su vínculo con lo perdido en algo distinto, como una celebración o un aprendizaje. En Nomadland (2020), Fern, la protagonista interpretada por Frances McDormand decide vivir una vida nómada, no como huida, sino como forma de ser fiel a la memoria de su marido. Su adaptación significativa es asumir que su hogar ya no es un lugar físico, sino un nuevo modo de vida.

A lo largo de este arco emocional, recuerda que existen muchos recursos narrativos que te pueden ayudar en la trama de tu historia. Los funerales, las fotografías, los aromas, las cartas o los flashbacks a conversaciones con la persona perdida pueden ayudarte a plasmar las distintas etapas del duelo. Otros recursos que darán veracidad a tu duelo son las recaídas, esos momentos en los que el personaje parece avanzar y vuelve hacia atrás, y los saltos temporales como las estaciones y los cambios de luz que ayudan a reflejar la evolución interna. Si bien el duelo puede ser presa fácil del cliché y el melodrama, el abordaje correcto puede originar historias emocionantes y conmovedoras.

One of the most challenging emotional states to bring into our stories is the grief we experience after losing a loved one. That blend of sadness and emptiness —sometimes tinged with helplessness or anger— can be difficult to capture on the page.

When we are telling a story that unfolds over a longer period of time, it becomes even more complex to show how sorrow can gradually evolve into acceptance. In a recent social media post, Spanish psychiatrist Marian Rojas put it this way: “With time, pain stops being an open wound and becomes an invisible bond that connects us, from another place, with the person we loved.”

To make our characters’ grief feel believable, it seemed useful to explore how psychiatrists define its stages in real life. The classic model comes from Elisabeth Kübler-Ross, a Swiss-American psychiatrist who identified five key stages in her 1969 book On Death and Dying.

The Five Stages of Grief

When we are in shock after losing someone important in our lives, we may enter the first stage: denial. In this phase, we try to dissociate from what has happened to protect our feelings. There is only one step between “this can’t be happening” and “this isn’t fair,” a shift that can emerge from the frustration and anger we feel in the face of loss. In this second stage, we try to make sense of what happened; we may look for someone to blame, or feel at odds with the world, with God, or with ourselves for not having prevented it.

The third and fourth stages are closely intertwined. The bargaining stage is when we wonder whether we did everything we could to prevent the loss, followed by the stage of sadness and emptiness, which brings us into direct contact with our feelings for the person who is gone. This fourth stage is most commonly associated with grief, and while it is natural, it can slip into a depressive state.

The third and fourth stages are closely intertwined. The bargaining stage is when we wonder whether we did everything we could to prevent the loss, followed by the stage of sadness and emptiness, which brings us into direct contact with our feelings for the person who is gone. This fourth stage is most commonly associated with grief, and while it is natural, it can slip into a depressive state.

The final stage —and here I return to Dr. Rojas’s quote— is acceptance. From a narrative point of view, this can be one of the richest stages to explore, because our characters must learn to live with the loss and adapt to their new reality.

Modern psychologists emphasize that people don’t always experience all five stages, nor do they necessarily move through them in this order. Most of us —and, by extension, our characters— oscillate between moments of pain and moments of acceptance.

Tools and Tips for Storytellers

As a mirror of real life, film and literature portray grief convincingly when they show the emotional arc that spans from denial and sorrow to acceptance and transformation. To help sketch that emotional journey, here are several tips accompanied by specific examples.

Show, don’t tell the shock. Early on, characters may behave as though they haven’t fully processed the loss. They may perform small gestures aimed at the absent person as if they were still alive, such as setting them a plate at the table or leaving them a voice message. In her autobiographical essay The Year of Magical Thinking (2005), Joan Didion responds to her husband’s sudden death by keeping his clothes and shoes, hoping he might return. Getting rid of them would mean acknowledging the irreversible.

Introduce external and internal tensions. Narrative tension can arise from conflicts that surface alongside predictable feelings of sadness and pain. Your character may become irritable with people who try to help or offer sympathy, or feel anger toward themselves, toward God, or toward the cause of the loss. In Kenneth Lonergan’s superb Manchester by the Sea (2016), Lee Chandler (Casey Affleck) navigates devastating grief after the death of his children. His pain is wrapped in self-destructive anger, and he is unable to accept comfort from those around him. Every interaction with his ex-wife, his nephew, or the townspeople becomes dramatic friction. Here, grief is an ongoing internal struggle that clashes with the help others try to offer.

Let the character hit bottom. As the emotional climax of grief, your character may experience a moment of deep disconnection from the world —losing appetite, sleep, motivation, or in more extreme cases, falling into addiction or contemplating suicide. In Cormac McCarthy’s The Road (2006), the father, after his wife’s death, sinks into a nearly overwhelming sadness and repeatedly considers suicide. The novel is an exploration of grief pushed to its limits in an extreme, apocalyptic environment.

Create a spark of transformation. As sadness begins to shift into acceptance, include a small moment in which your character starts learning to live with the absence. This spark might come in the form of a conversation, a gesture of self-care, or a return to routine. Acceptance should not be portrayed as “being fine,” but rather as a way of moving forward despite the pain. In Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud & Incredibly Close (2005), Oskar begins living with his father’s absence when he and his mother finally speak openly about what they’ve both been hiding; that conversation breaks the bubble of trauma and sets him on the path toward acceptance.

End with meaningful adaptation. Rather than an epic or revelatory moment, the narrative should arrive at a new stability born from the wound, where the protagonist integrates aspects of the loss into their identity. A character might make a decision aligned with their new reality —moving to a new place, choosing a new career path— or transforming their bond with what they lost into something different, like a ritual or a lesson. In Nomadland (2020), Fern, the protagonist played by Frances McDormand, chooses a nomadic life not as an escape but as a way to honor her husband’s memory. Her meaningful adaptation lies in accepting that “home” is no longer a fixed place, but a new way of living.

Throughout this emotional arc, remember that many narrative tools can enrich your story: funerals, photographs, scents, letters, or flashbacks to conversations can all help portray different phases of grief. Other elements that add authenticity include setbacks —moments when the character seems to move forward but then slips back— and temporal markers like the seasons or changes in light that reflect internal evolution. While grief can easily fall into cliché or melodrama, the right approach can lead to powerful, moving stories.

No es fácil contar historias centradas en la fe religiosa, y la magnífica Los Domingos lo ha conseguido con gracia y sensibilidad. Esta película española de Alauda Ruiz de Azúa cuenta la historia de Ainara, una joven de 17 años que siente una vocación incipiente de ser monja. La tensión argumental de la película crece ante las dudas de la protagonista al sentirse atraída por un compañero del coro, y por la oposición de algunos miembros de su familia inmediata, que preferirían que Anaira fuera a estudiar a la universidad.

La fe religiosa es una cualidad intangible y personal, difícil de trasladar al ámbito verbal y visual de las obras literarias o cinematográficas. Para los creyentes es un don divino, mientras que para los escépticos nace del fanatismo, las malas influencias y la autosugestión. Al ser un tema tan divisivo, muchos contadores de historias temen que su obra sea percibida como una exaltación o una crítica hostil hacia una religión concreta y, de no tener un posicionamiento claro, optan por huir de la controversia.

Además, a medida que muchas sociedades se han secularizado, las historias de fe pueden generar rechazo o desinterés, por lo que muchos autores prefieren explorar la espiritualidad de forma simbólica, sin hacer referencia directa a religiones específicas.

Cómo Abordar un Tema Controvertido

Ante esta complejidad, y sin incluir las historias con marcadas perspectivas de apología o rechazo a la fe, comparto algunas recomendaciones si te atreves a incluir este apasionante tema en tus narrativas:

Explora la ambigüedad y el conflicto. Como en el caso de Los Domingos, y desde un punto de vista narrativo, es interesante presentar personajes complejos que se cuestionen su propia y fe y entren en un ámbito de discusión sobre el tema con otros personajes. Los cuestionamientos internos y externos sobre la fe tensan el arco narrativo y emplazan al espectador a la reflexión y al debate.

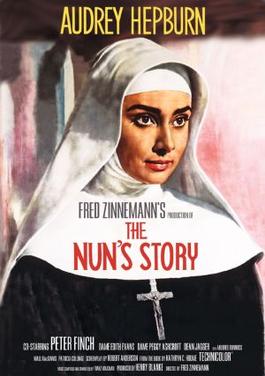

Mantén un tono sobrio y natural. Si bien el desenlace es muy distinto, el tono de Los Domingos me recordó mucho a Historia de una Monja (The Nun´s Story), un clásico del cine de 1959 dirigido por Fred Zinnemann. La película cuenta la historia de Gabrielle, una joven belga de familia acomodada que decide convertirse en monja bajo el nombre de Sor Lucas. Su decisión nace de una profunda vocación religiosa, pero también del deseo de servir como enfermera en misiones en el Congo, siguiendo el ejemplo de su padre, un respetado médico.

Mantén un tono sobrio y natural. Si bien el desenlace es muy distinto, el tono de Los Domingos me recordó mucho a Historia de una Monja (The Nun´s Story), un clásico del cine de 1959 dirigido por Fred Zinnemann. La película cuenta la historia de Gabrielle, una joven belga de familia acomodada que decide convertirse en monja bajo el nombre de Sor Lucas. Su decisión nace de una profunda vocación religiosa, pero también del deseo de servir como enfermera en misiones en el Congo, siguiendo el ejemplo de su padre, un respetado médico.

Durante su formación y vida conventual, sor Lucas se enfrenta a la tensión entre sus ideales personales —la vocación de servicio, el deseo de autonomía y la ciencia médica — y las reglas estrictas de la obediencia y el sacrificio que impone su orden religiosa. Al igual que Blanca Soroa en Los Domingos, Audrey Hepburn da vida a Gabrielle en una de sus actuaciones más contenidas y maduras, transmitiendo la espiritualidad y la tensión interna sin gestos exagerados. La sublime interpretación le valió un Oscar a la actriz.

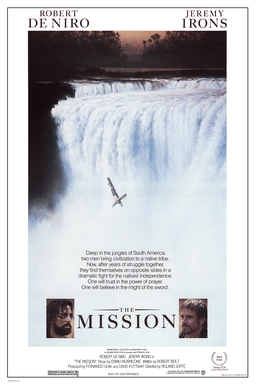

Huye del melodrama. La exacerbación religiosa de una persona que siente vocación por entrar a la vida religiosa o que vive ardientemente su fe puede ser pasto para la exageración y el efectismo. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La Misión (The Mission, 1986) de Roland Jaffe, en la que dos jesuitas enfrentan el choque entre la fe y el poder colonial en Sudamérica. La música de Ennio Morricone y la dirección de fotografía aportan una dimensión espiritual a la película sin recurrir al misticismo fácil. Además, los protagonistas —el padre Gabriel (Jeremy Irons) y Rodrigo Mendoza (Robert De Niro)— no predican la fe con palabras ni visiones, sino con gestos concretos como subir la catarata o construir la misión.

Huye del melodrama. La exacerbación religiosa de una persona que siente vocación por entrar a la vida religiosa o que vive ardientemente su fe puede ser pasto para la exageración y el efectismo. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La Misión (The Mission, 1986) de Roland Jaffe, en la que dos jesuitas enfrentan el choque entre la fe y el poder colonial en Sudamérica. La música de Ennio Morricone y la dirección de fotografía aportan una dimensión espiritual a la película sin recurrir al misticismo fácil. Además, los protagonistas —el padre Gabriel (Jeremy Irons) y Rodrigo Mendoza (Robert De Niro)— no predican la fe con palabras ni visiones, sino con gestos concretos como subir la catarata o construir la misión.

Tal vez la única crítica que puedo aportar a Los Domingos, y aquí sí estoy revelando un punto importante de la trama, es el momento en que Ainara recibe la llamada de Dios para ser monja, el único momento que me pareció un poco afectado y que difiere de muchas de las verdaderas vocaciones espirituales, al no soler ser momentos tan puntuales de discernimiento. El momento funciona para una película, pero el espectador puede percibirlo como ligeramente forzado y artificial.

Encuentra la profundidad en lo cotidiano. Revestir un gesto o una mirada de significado espiritual vale más que cualquier milagro o acción espectacular para comunicar la profundidad de la fe. En los Domingos, y vuelvo a desvelar un momento crítico de la trama (yo diría que es el momento climático), Ainara escucha a su tía exaltada enebrar un puñado de argumentos en un último intento de evitar su ingreso en el convento. La respuesta de Ainara es sencilla pero arrebatadoramente convincente de la profundidad de su fe: “rezaré por ti”.

Aunque sean complejas de abordar, las historias de fe merecen la pena porque permiten explorar la dimensión más profunda y universal del ser humano. La fe ofrece un terreno fértil para tratar conflictos morales, dudas existenciales y procesos de transformación interior. Estas historias no solo hablan de religión, sino también de esperanza, vulnerabilidad y redención. En tiempos dominados por el cinismo y la inmediatez, narrar la fe es un acto de resistencia que recupera la eterna búsqueda del sentido de nuestra existencia.

It isn’t easy to tell stories centered on religious faith, yet the remarkable Los Domingos succeeds with grace and depth. This Spanish film by Alauda Ruiz de Azúa follows Ainara, a 17-year-old girl who feels a nascent calling to become a nun. The film’s tension unfolds as Ainara wrestles with her vocation, torn between the pull of affection for a choir member and the expectations of family members who envision a different future for her.

Religious faith is an intangible and deeply personal experience, difficult to translate into the verbal and visual language of literature or cinema. For believers, it is a divine gift; for skeptics, it can seem like a product of fanaticism, social pressure, or self-suggestion. Because it is such a divisive subject, many storytellers who broach it fear their work might be perceived either as devotional or as critical. Those uncertain of their stance often choose to steer clear of the controversy.

As many societies have grown increasingly secular, faith-based stories can also provoke indifference or discomfort. For this reason, many storytellers prefer to explore spirituality symbolically, without direct reference to specific religious faiths.

How to Tackle a Thorny Subject

Given these challenges — and setting aside the works that clearly advocate for or against faith — here are a few recommendations for those who wish to tackle this rich and demanding theme in their narratives:

Explore ambiguity and conflict. As Los Domingos shows, it is narratively compelling to portray complex characters who question their own beliefs and engage with others in thoughtful discussion. Internal and external struggles around religious belief tighten the narrative arc and invite the audience to reflection and debate.

Maintain a sober and natural tone. Although the ending differs, the tone of Los Domingos recalls The Nun’s Story (1959), directed by Fred Zinnemann. That classic film follows Gabrielle, a young Belgian woman from a well-to-do family who decides to become a nun under the name of Sister Luke. Her decision stems from both a deep religious vocation and a desire to serve as a nurse in missions in the Congo, inspired by her father, a respected physician.

Maintain a sober and natural tone. Although the ending differs, the tone of Los Domingos recalls The Nun’s Story (1959), directed by Fred Zinnemann. That classic film follows Gabrielle, a young Belgian woman from a well-to-do family who decides to become a nun under the name of Sister Luke. Her decision stems from both a deep religious vocation and a desire to serve as a nurse in missions in the Congo, inspired by her father, a respected physician.

During her formation and convent life, Sister Luke faces the tension between her personal values — service, independence, and medical science — and the strict obedience and sacrifice demanded by her order. Like Blanca Soroa in Los Domingos, Audrey Hepburn portrays Gabrielle with subtlety and restraint, conveying spirituality and inner turmoil without exaggeration. Her sublime performance earned her an Academy Award.

Avoid melodrama. The fervor of someone drawn to religious life, or living their faith passionately, can easily slip into exaggeration or sentimentality. One of my favorite films of all time, The Mission (1986) by Roland Joffé, depicts two Jesuits confronting the collision between faith and colonial power in South America. Ennio Morricone’s score and the cinematography imbue the film with a spiritual resonance without resorting to easy mysticism. The protagonists — Father Gabriel (Jeremy Irons) and Rodrigo Mendoza (Robert De Niro) — do not preach faith through words or visions, but through concrete acts such as climbing a waterfall and building the mission.

Avoid melodrama. The fervor of someone drawn to religious life, or living their faith passionately, can easily slip into exaggeration or sentimentality. One of my favorite films of all time, The Mission (1986) by Roland Joffé, depicts two Jesuits confronting the collision between faith and colonial power in South America. Ennio Morricone’s score and the cinematography imbue the film with a spiritual resonance without resorting to easy mysticism. The protagonists — Father Gabriel (Jeremy Irons) and Rodrigo Mendoza (Robert De Niro) — do not preach faith through words or visions, but through concrete acts such as climbing a waterfall and building the mission.

Perhaps my only criticism of Los Domingos — and here I reveal a significant plot point — is the moment when Ainara receives “the call” from God to become a nun. It feels slightly contrived, unlike many genuine spiritual vocations, which rarely hinge on such precise moments of revelation. The scene works cinematically, but viewers may find it somewhat artificial.

Find depth in the everyday. A gesture or a look imbued with spiritual meaning can express faith far more powerfully than any miracle or dramatic event. In Los Domingos — and here I reveal another crucial moment — Ainara listens as her agitated aunt unleashes a torrent of arguments in a last attempt to dissuade her from entering the convent. Ainara’s reply is simple yet devastatingly eloquent in its conviction: “I’ll pray for you.”

Though challenging to portray, faith-based stories are worth telling because they allow us to explore the deepest and most universal aspects of human experience. Faith provides fertile ground for examining moral conflict, existential doubt, and inner transformation. These stories speak not only of religion, but also of hope, vulnerability, and redemption. In an age dominated by cynicism, telling stories about faith is an act of artistic and human resistance — a way of reclaiming the timeless search for meaning at the heart of our existence.

Although Mr. Wolf is a fictional character from the film Pulp Fiction, his approach to problem-solving is a masterclass in personal branding. As a communication expert, here’s what I believe he does well:

1. Clarity of Purpose. Mr. Wolf always knows his task: solving problems. His confidence and focus show the power of defining your niche.

2. Dress Accordingly. His elegant suit is not just about style—it’s a statement of competence and professionalism. Your personal brand should align with the image you want to project.

3. Efficiency. Mr. Wolf gets things done quickly and effectively. A personal brand built on reliability and results will always stand out.

4. Adaptability Under Pressure. Mr. Wolf stays calm and composed even in chaotic situations. Building a brand that exudes resilience generates trust and respect.

5. Clear Communication. From setting expectations to giving precise instructions, his direct approach ensures everyone is aligned. In personal branding, clear communication is key.

Remember: you don’t need to be a great communicator to channel your inner Mr. Wolf and build a powerful, unforgettable personal brand.

Aunque Mr. Wolf de la película Pulp Fiction sea un personaje ficticio, su enfoque para resolver problemas y su profesionalismo son una clase magistral en marca personal. Como experta en comunicación, me parece que esto es lo que hace bien, resumido en cinco lecciones:

1. Claridad de propósito. Mr. Wolf siempre sabe cuál es su tarea: resolver problemas. Su confianza y enfoque muestran el poder de definir tu nicho.

2. Vestirse acorde. Su elegante traje no es solo un tema de estilo, es una declaración de su competencia y profesionalismo. Tu marca personal debe alinearse con la imagen que deseas proyectar.

3. Eficiencia. Hace las cosas de manera rápida y efectiva. Una marca personal basada en la fiabilidad y los resultados siempre destacará.

4. Adaptabilidad bajo presión. Mr. Wolf se mantiene tranquilo y sereno, incluso en situaciones caóticas. Construir una marca que exuda resiliencia genera confianza y respeto.

5. Comunicación clara. Desde establecer expectativas hasta dar instrucciones precisas, su enfoque directo asegura que todos estén alineados. En el branding personal, la comunicación clara es clave.

Recuerda: no necesitas ser un gran comunicador para canalizar tu Mr. Wolf interior y construir una marca personal poderosa e inolvidable.

Maspalomas, una película española de estreno reciente, cuenta la historia de Vicente, un hombre homosexual de 76 años que disfruta de la playa y el sexo libre en las Islas Canarias. La vida le da un vuelco cuando sufre un ictus y su hija, con la que no tiene contacto desde hace muchos años, le ingresa en una residencia de su San Sebastián natal.

La película reflexiona sobre aspectos relacionados con la vejez, la identidad y la familia, y su técnica narrativa es circular, ya que la historia de Vicente (atención spoiler) termina en el mismo sitio donde comenzó, en Maspalomas, pero con la satisfacción de haber vivido experiencias transformadoras.

Son muchas las historias que concluyen con el regreso al punto de partida, pero con la perspectiva que los personajes alcanzan a través de nuevas experiencias a lo largo de la trama. Son historias satisfactorias para la audiencia porque funcionan como las dos piezas de un sujetalibros; los personajes regresan a un mismo lugar pero con un mundo interior distinto por el viaje narrativo que los ha visto crecer, superarse o transformarse. La esencia del personaje es la misma al inicio y al final en el plano físico, pero el cambio se ha vivido en el plano invisible de lo anímico y lo emocional.

La Narrativa Circular en la Literatura y el Cine

Una de las primeras historias en seguir este patrón circular es La Odisea de Homero, en la que el rey Ulises emprende un viaje desde Ítaca hacia la guerra de Troya durante 10 años. A su regreso a Ítaca, Ulises vuelve transformado en un hombre más sabio, paciente y respetuoso por la serie de pruebas y aventuras que superará en el camino. Ulises logra recobrar el trono que había perdido con humildad y un mayor conocimiento sobre sí mismo.

El Principito (1943) de Antoine Saint-Exupéry es otra historia clásica que cierra el círculo. La historia comienza y termina en el desierto del Sahara, pero con un cambio interior radical del narrador. En el inicio, el narrador recuerda su infancia y su primer dibujo de un elefante engullido por una boa, un dibujo que los adultos no entendían e interpretaban como un sombrero. Con el paso del tiempo, el narrador se convierte en piloto y pierde el contacto con la imaginación de su infancia. No es hasta que el piloto tiene un accidente en el desierto y conoce al Principito procedente de otra galaxia que podrá recuperar su capacidad de amar, imaginar y ver con el corazón.

En el cine, dos de mis historias favoritas en seguir este modelo circular son Groundhog Day (1993) y Everything Everywhere All at Once (2022). En el caso de Groundhog Day, la historia sigue un modelo circular temporal, donde el protagonista está atrapado en un mismo día que se repite. Phil, un meteorólogo cínico y egocéntrico que trabaja para la televisión, viaja al pequeño pueblo de Punxsutawney (Pensilvania) para cubrir el tradicional “Día de la Marmota”. Allí queda atrapado en un bucle temporal: cada mañana se despierta en el mismo día, el 2 de febrero, y a lo largo de varias reiteraciones de ese mismo día vemos cómo su comportamiento arisco hacia el pueblo y sus compañeros va transformándose en un Phil más generoso y servicial. Al final de la historia, Phil decide quedarse a vivir en Punxsutawney con Rita, su compañera de trabajo, y el pueblo que tanto odiaba se convierte en su lugar de redención. Una nueva mañana despierta y ya es 3 de febrero.

Por otro lado, la brillante Everything Everywhere All at Once arranca y termina en una lavandería. Evelyn, la protagonista principal, vive una vida rutinaria, abrumada por el trabajo y la familia. Una visita al Servicio de Recaudación de Impuestos le abre una ventana para viajar a múltiples universos y experimentar versiones alternativas de sí misma. Al cierre de la disparatada y genial película, Evelyn regresa a su vida cotidiana original, pero con una apreciación más profunda de su vida y de su familia.

Volver pero con Ojos Nuevos

Desde el punto de vista científico, las historias que cierran el círculo son más fáciles de recordar, porque el cerebro humano asocia el cierre del círculo narrativo con un mayor de comprensión y lo vuelve más perdurable en nuestra memoria. Pero fundamentalmente, es recomendable usar esta técnica cuando queremos subrayar la importancia de alcanzar un mayor nivel conocimiento del mundo y de nosotros mismos a través de la exploración de nuestro mundo interior. En palabras de T.S. Eliot, “No dejaremos de explorar, y al final de toda nuestra exploración llegaremos a donde empezamos y conoceremos el lugar por primera vez.”

Maspalomas, a recently released Spanish film, tells the story of Vicente, a 76-year-old gay man who enjoys the beach and anonymous sex in the dunes of the Canary Islands. His life takes a drastic turn when he suffers a stroke, and his daughter—whom he hasn’t seen in many years—admits him to a nursing home in his hometown of San Sebastián.

The film reflects on the themes of aging, identity, and family, and its narrative technique is circular, since Vicente’s story (spoiler alert!) ends in Maspalomas, the same place where it began, after completing a transformation of his inner world.

Many stories conclude with a return to the place, moment or idea of the starting point, yet the main characters have embarked on a figurative journey that has seen them grow, overcome challenges, or transform. The bookends of the story may look the same, but the change has occurred in the invisible realm of the emotional and the spiritual.

Closing the Circle in Literature and Film

One of the earliest stories to follow this circular pattern is Homer’s Odyssey, in which the king Ulysses embarks on a ten-year journey from Ithaca to Troy. Upon returning to Ithaca, Ulysses comes back transformed into a wiser, more patient, and more respectful man after enduring a series of trials. He regains his throne with humility and deeper self-knowledge.

The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry is another classic story that closes the circle. The story begins and ends in the Sahara Desert, but with a profound inner transformation of the narrator. At the beginning, the narrator recalls his childhood and his first drawing of an elephant swallowed by a boa—an image adults failed to understand, mistaking it for a hat. Over time, he becomes a pilot and loses touch with the imagination of his youth. It is only after crashing in the desert and meeting the Little Prince from another planet that he regains his ability to love, imagine, and see with the heart.

The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry is another classic story that closes the circle. The story begins and ends in the Sahara Desert, but with a profound inner transformation of the narrator. At the beginning, the narrator recalls his childhood and his first drawing of an elephant swallowed by a boa—an image adults failed to understand, mistaking it for a hat. Over time, he becomes a pilot and loses touch with the imagination of his youth. It is only after crashing in the desert and meeting the Little Prince from another planet that he regains his ability to love, imagine, and see with the heart.

In film, two of my favorite stories that follow this circular model are Groundhog Day (1993) and Everything Everywhere All at Once (2022). In Groundhog Day, the story follows a temporal circular model: the protagonist is trapped in a single day that keeps repeating itself. Phil, a cynical and self-centered TV weatherman, travels to the small town of Punxsutawney, Pennsylvania, to cover the traditional “Groundhog Day”. There he becomes stuck in a time loop—waking up every morning on the same day, February 2nd. Through countless repetitions of that same day, his gruff attitude toward the town and his colleagues gradually transforms him into a more generous and compassionate Phil. By the end of the story, Phil decides to stay in Punxsutawney with his coworker Rita, and the town he once despised becomes his place of redemption. One morning, he wakes up—and it’s finally February 3rd.

Meanwhile, the brilliant Everything Everywhere All at Once begins and ends in a laundromat. Evelyn, the main character, lives a monotonous life, overwhelmed by work and family. A visit to the IRS opens a portal through which she travels across multiple universes, experiencing alternative versions of herself. By the end of the film’s wild and dazzling journey, Evelyn returns to her ordinary life, but with a deeper appreciation for her family and her existence.

Quo Vadis: Exploring our Inner Shelves

From a scientific perspective, stories that close the circle are easier to remember because the human brain associates narrative closure with greater understanding, making the story more memorable. Fundamentally, this technique is recommended to content creators who wish to emphasize the importance of achieving a deeper understanding of the world—and of ourselves—through the exploration of our inner lives.

“We shall not cease from exploration,

and the end of all our exploring

will be to arrive where we started

and know the place for the first time.”

“Lo que no te mata, te hace más fuerte” es un reconocido aforismo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche que, en la actualidad, se suele utilizar en el mundo anglosajón para denotar resiliencia ante la adversidad.

Esta máxima asaltó mis pensamientos recientemente, mientras volvía a ver “The Line of Beauty” (La Línea de la Belleza), una miniserie de la BBC de 2006 basada en la novela homónima de Allan Hollinghurst. La obra cuenta la historia de Nick Guest, un joven idealista de una familia de clase media en la Inglaterra de los años 80 que, durante sus estudios en Oxford, forja amistad con Toby Fedden, hijo de un adinerado diputado conservador. Un verano Nick se hospeda en casa de los Fedden y forja una amistad especial con Cat, la hermana bipolar de Toby. Nick es tan buena influencia para Cat que los Fedden le invitan a quedarse como inquilino permanente.

Durante los años de su estancia con los Fedden, Nick se codea con la clase alta inglesa y empieza a experimentar con las drogas y el sexo. La historia es interesante por su ambientación en la Gran Bretaña de Thatcher cuando aparece el SIDA, pero aún más por la pérdida de la inocencia que Nick experimenta cuando su mundo colapsa, con amantes que lo abandonan y mueren, una amiga que se separa de él, y una familia adoptada que le da la espalda. Lejos de ser una historia triste, Nick se transforma en el proceso y crece, abriendo un nuevo capítulo en su vida como adulto.

Como la vida misma, son muchas las historias de crecimiento personal que incluyen episodios de decepción, traición, fracaso y desamor. Estas circunstancias tensan nuestra narrativa y nos permiten explorar nuevos rumbos para nuestros personajes, a menudo de la mano de transformaciones anímicas, psicológicas y emocionales. Son historias satisfactorias que nos hacen reflexionar sobre cómo las circunstancias pueden alterar nuestros actos y decisiones, a veces en un plano de mayor madurez y discernimiento.

Así es la experiencia de Mia y Sebastian, los protagonistas de «La La Land» (2016). En un inicio, la pareja tiene sueños idealistas sobre el éxito en el arte y el amor, pero la vida los separa y crecen de otra manera como individuos. En otra de mis películas favoritas, «Her» (2013), Theodore se enamora de una inteligencia artificial, Samantha, pero al final comprende que su relación era una ilusión y que debe seguir adelante con su vida real, aprendiendo a conectarse con otras personas de carne y hueso.

En literatura, clásicos como «El gran Gatsby» de F. Scott Fitzgerald, «Madame Bovary» de Gustave Flaubert, o «Don Quijote de la Mancha» de Miguel de Cervantes, esbozan personajes con sueños inalcanzables que se dan de bruces con la realidad. Gatsby se da cuenta de que su sueño de recuperar el amor de Daisy Buchan es inalcanzable y que la realidad de la alta sociedad es superficial y cruel. Emma Bovary busca el amor apasionado y una vida glamurosa como en las novelas románticas, pero la realidad le pasa factura. Y Don Quijote admite en su lecho de muerte que los molinos de viento no eran del todo gigantes, y aprende a aceptar el mundo tal como es.

Nuestra fascinación por las historias de elevación a través de la adversidad se plasma este año en los Oscar con la película «The Brutalist», dirigida por Brady Corbet. Tras la Segunda Guerra Mundial, László (Adrien Brody) emigra a Estados Unidos con su esposa Erzsébet (Felicity Jones) con la esperanza de reconstruir sus vidas y perseguir el sueño americano. Sin embargo, se enfrenta a numerosos desafíos mientras lucha por establecerse en el mundo de la arquitectura. Un cliente adinerado, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), cambiará el curso de su vida al presentarle oportunidades y dilemas que ponen a prueba su integridad artística y personal.

Sufrir para Crecer

Entonces ¿cuál es nuestra fascinación con estas historias de transformación a través de la adversidad? Por un lado, las historias de crecimiento personal nos tocan la fibra emocional de una experiencia universal y compartida, en la que el dolor no tiene que ser el final del camino. Ver a alguien levantarse después de una caída nos inspira a hacer lo mismo en nuestras propias vidas, ayudándonos a procesar nuestras propias experiencias de manera constructiva.

Además, la literatura y el cine nos permiten vivir emociones intensas a través de los personajes sin sufrirlas directamente. Experimentamos el dolor y la redención de forma segura, lo que nos permite reflexionar también objetivamente sobre la moralidad, la resiliencia y el significado del sufrimiento.

Y desde un punto de vista meramente narrativo, el arco de transformación de un personaje, pasando de la ingenuidad y el sufrimiento a la madurez y la autosuficiencia, es una de las estructuras narrativas más efectivas. Nos atrapa y nos mantiene interesados hasta el final.

¿Tienes alguna historia en particular que te haya marcado en este sentido?

The third and fourth stages are closely intertwined. The bargaining stage is when we wonder whether we did everything we could to prevent the loss, followed by the stage of sadness and emptiness, which brings us into direct contact with our feelings for the person who is gone. This fourth stage is most commonly associated with grief, and while it is natural, it can slip into a depressive state.

The third and fourth stages are closely intertwined. The bargaining stage is when we wonder whether we did everything we could to prevent the loss, followed by the stage of sadness and emptiness, which brings us into direct contact with our feelings for the person who is gone. This fourth stage is most commonly associated with grief, and while it is natural, it can slip into a depressive state.

Mantén un tono sobrio y natural. Si bien el desenlace es muy distinto, el tono de Los Domingos me recordó mucho a Historia de una Monja (The Nun´s Story), un clásico del cine de 1959 dirigido por Fred Zinnemann. La película cuenta la historia de Gabrielle, una joven belga de familia acomodada que decide convertirse en monja bajo el nombre de Sor Lucas. Su decisión nace de una profunda vocación religiosa, pero también del deseo de servir como enfermera en misiones en el Congo, siguiendo el ejemplo de su padre, un respetado médico.

Mantén un tono sobrio y natural. Si bien el desenlace es muy distinto, el tono de Los Domingos me recordó mucho a Historia de una Monja (The Nun´s Story), un clásico del cine de 1959 dirigido por Fred Zinnemann. La película cuenta la historia de Gabrielle, una joven belga de familia acomodada que decide convertirse en monja bajo el nombre de Sor Lucas. Su decisión nace de una profunda vocación religiosa, pero también del deseo de servir como enfermera en misiones en el Congo, siguiendo el ejemplo de su padre, un respetado médico. Huye del melodrama. La exacerbación religiosa de una persona que siente vocación por entrar a la vida religiosa o que vive ardientemente su fe puede ser pasto para la exageración y el efectismo. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La Misión (The Mission, 1986) de Roland Jaffe, en la que dos jesuitas enfrentan el choque entre la fe y el poder colonial en Sudamérica. La música de Ennio Morricone y la dirección de fotografía aportan una dimensión espiritual a la película sin recurrir al misticismo fácil. Además, los protagonistas —el padre Gabriel (Jeremy Irons) y Rodrigo Mendoza (Robert De Niro)— no predican la fe con palabras ni visiones, sino con gestos concretos como subir la catarata o construir la misión.

Huye del melodrama. La exacerbación religiosa de una persona que siente vocación por entrar a la vida religiosa o que vive ardientemente su fe puede ser pasto para la exageración y el efectismo. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La Misión (The Mission, 1986) de Roland Jaffe, en la que dos jesuitas enfrentan el choque entre la fe y el poder colonial en Sudamérica. La música de Ennio Morricone y la dirección de fotografía aportan una dimensión espiritual a la película sin recurrir al misticismo fácil. Además, los protagonistas —el padre Gabriel (Jeremy Irons) y Rodrigo Mendoza (Robert De Niro)— no predican la fe con palabras ni visiones, sino con gestos concretos como subir la catarata o construir la misión.

The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry is another classic story that closes the circle. The story begins and ends in the Sahara Desert, but with a profound inner transformation of the narrator. At the beginning, the narrator recalls his childhood and his first drawing of an elephant swallowed by a boa—an image adults failed to understand, mistaking it for a hat. Over time, he becomes a pilot and loses touch with the imagination of his youth. It is only after crashing in the desert and meeting the Little Prince from another planet that he regains his ability to love, imagine, and see with the heart.

The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry is another classic story that closes the circle. The story begins and ends in the Sahara Desert, but with a profound inner transformation of the narrator. At the beginning, the narrator recalls his childhood and his first drawing of an elephant swallowed by a boa—an image adults failed to understand, mistaking it for a hat. Over time, he becomes a pilot and loses touch with the imagination of his youth. It is only after crashing in the desert and meeting the Little Prince from another planet that he regains his ability to love, imagine, and see with the heart.